江华县,古邑冯乘,曾为云溪,今为江华瑶族自治县,从汉武帝元鼎六年復置冯乘县时算起,至今也有二千一百三十六年之历史了,可谓历史悠久,源远流长。古道即古路,多为青石板或鹅卵石铺成,是古人修建,现留有遗迹及有一定交通功能、历史价值的陸行古道路,是不可多得的实物档案,是珍贵的历史文化遗产。中国新文化运动先驱李叔同就有《送别》诗传世,其中就有“长城外,古道边,芳草碧连天”之佳句,流传至今。江华古道亦多,为鉴古知今,现据清·同治《江华县志》和《民国三十七年湖南省各县市分图》等档案史料对江华古道路小考如下,并求教于知者。

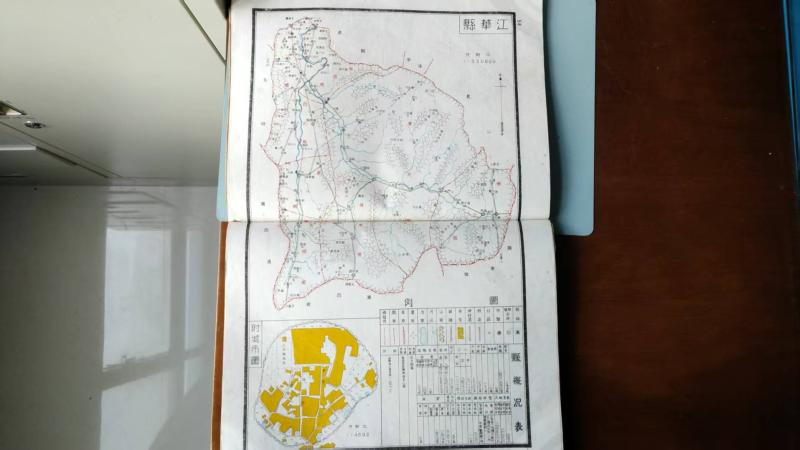

民国三十七年《湖南省各县市分》图中江华县图

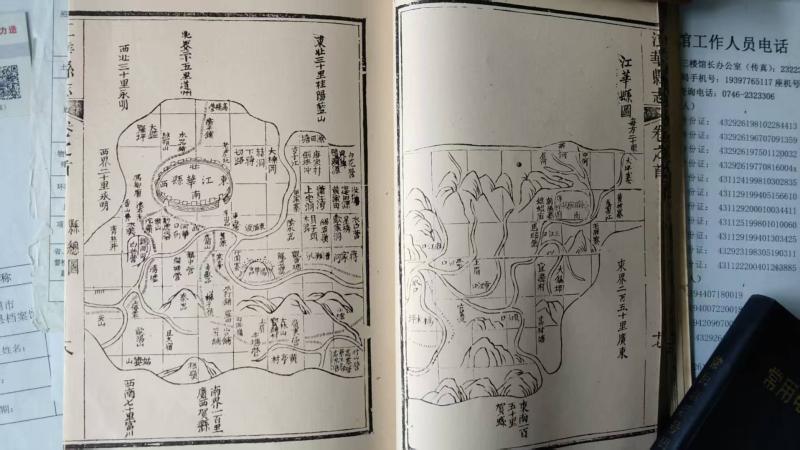

清同治《江华县志》县图

途经浪石寺的尖山大路。细心查阅史料,可知尖山大路之大概。从江华老城区解放西路原李家巷出发,过沟边杨家至浪石寺,再经大山寨、德桥河、花地湾、大路铺、新铺、太子井、白芒营、大石桥、野猪桥(今又称猪母桥)、四方坪、涛圩等地,再至河路口到尖山,往前走即入广西。县原华陂蒋秉忠刻的古碑刻中就称经浪石寺的尖山大路“衢通粤西”。过去走尖山大路,一路鸟话花香,尤以梧岭为胜,誉梧岭南屏。明道州刺史韩子祁有诗赞曰:“南关尽处耸重峦,绝顶登来眼界宽。屏障三湘雄万仞,道通百粤绕千蟠。危巅云密晨光弇,峭壁风生树色寒。漫说终南佳处好,遐方巨镇制防难。”

其大路一路多涼亭并有众多亭联,安抚过往行人之苦心。如位于县城和浪石寺中间的中心亭,又称中兴亭,亭联中就有”百代光阴如过客,片时静坐如神仙〞。有德桥河的乐仙亭,亭联中就有“ 疏雨幽亭骚人有曲惊司马,亭环景岫旅客无心道沛公〞。河路口的乐善亭,亭联中就有”天上日炎旅客政商正好息肩坐坐; 亭中风弱文人学士聊堪驻足谈谈。”,诗句入木三分。

乐善亭

途经过客亭的岭东大路。据岭东大路过客亭上文物保护牌示上看,可知此岭东大路今定名为湘桂古道,又称潇贺古道。大路旁的野猪桥村有今年新建的江华瑶族自治县潇贺古道博物馆,揽古物而存史迹,难得。

江华瑶族自治县潇贺古道博物馆

岭东大路,据史料说来,其来去也还算清楚的。从县城出发过西佛桥,右拐象山到枞树脚,左下经过客亭 、发尾塘、马山、泥井惠泉亭,过田冲口至罗田到上桥头铺(老地名),又到岩口铺,再过勾掛岭到黄家铺,过小圩至大圩,从大圩再进广西。一路山复岭重,风光入胜。此岭东大路,从字面上看,无疑就知道是通往江华岭东的。

江华是革命老区,如小圩至新寨,还可瞻仰到 为剿匪牺性的革命烈士纪念碑和革命烈士韦汉墓,让人铭记。如走岭东大路,一路凉亭也亦多,其亭联亦妙趣横生。 如过客亭的亭名匾额就够让人回味,人生如过客。诗人李白曾有诗曰:“生者为过客,死者为归人。天地一逆旅,同悲万古尘。月兔空棉药,扶桑已成林。白骨寂无言,青松岂知春。前后更叹息,浮荣安足珍。〞。泥井的惠泉亭的亭联中就有”烟树睛岚留过客,廉泉让水荡行旌〞。崩塘的济泉亭亭联中有“泉水澄清行人止渴,山花艳丽过客停观〞,真体人生疾苦。

惠泉亭

济泉亭

县城直达码市的锦田大路。从县城出发,先过西佛桥至象山脚下与岭东大路分岔,过马䯃山至斗蓬庙(东田镇地),至黄泥田的雾江过河,至漕滩、花江、蒋家河、文亮、槁梧口、德贵,媳妇娘处过河至水口,经水口又过河经官庙、黄沙、貝江、大拱岭、黄沙、洋涓、新铺,到官渡再过河经梅子沟即可到锦田今码市。从锦田码市就可进入广东,其大路始终,大概如此。

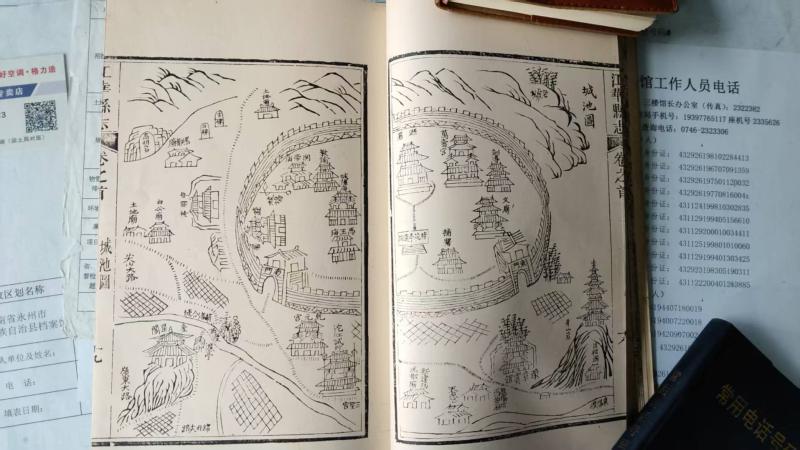

除上述以外,《城池图》中还标有经茅坪铺、桥头铺、蒋家岭、刘家塘下道县的路线标识,还有经沙子岭、大鑑、罗坪去永明县的标识,还有黄竹市至連山、兰山县的标识,还有沱江县城经大连江、洪塘、小沅、界牌到宁远的标识,有去亦有来,百路百通。

清同治《江华县志》城池图

此外,有幸在大连江对岸的江渡快行亭中意外发现一块《两岸码头碑记》碑刻,其中就有“我邑江渡,素称通衢,上达两粵,下通郴、桂,往来行人,络绎不绝,所亦江邑之要道也。”,据此,江华古道似亦可称湘粤古道。另又据有关史料说明,在秦朝,“粤”和“百粤”逐渐成为广东、广西的代称,但今说“粤”就是专指广东了,古今称谓亦有别。

江华古道,是江华瑶都珍贵的历史文化遗产,一段段路、一块块石都十分珍贵,为历史的见证,当宝珍之,存之不易,失不再来,让我们用心保护和探索江华之古道路,让古道焕发出勃勃生机,服务于江华瑶都的现在和未来。

作者:韩开琪

一审:莫翠香 二审:陈冰 三审:郭辉