说起江华的寒亭暖谷,如同说起江华的人文历史。因为江华的古八景,它占据了两景,即寒亭秋色和暖谷春融。人们习惯把它们合起来叫,是因为两景相距很近,一寒一暖、一春一秋,相映成趣、相得益彰,让人流连其中,窥谷忘返。

说起寒亭的来历,还得从元结、瞿令问说起。唐武得四年(621)平梁国,析冯乘置江华,县治设寒亭之北(今老县村),阳华岩之江南。县大夫瞿令问酷爱山水,见县城蒋家山旁东河从南边流过,爱其水石相映,从河边求得洞穴,作栈阶以登。建亭于石端。永泰二年(766) ,道州剌史元结巡视属县江华,瞿令问带他来到这里,介绍说:这地方看起来很赏心悦目,相传是上不去的,我千方百计找到一洞穴,上了去,在危险的地方修筑了栈道,并在石峰上建了个亭子,斗胆请剌史大人取个亭名。元结说:我们在大暑这一最热的节气登上这个亭子,感觉这里十分凉快,气候似是进入了寒冬,这亭子就叫“寨亭”吧。元结乘着游兴,提笔写下《寒亭记》,并刻在亭子背面的摩崖石上。每当秋天来临,入亭向前眺望:阶槛凭空,下临长江,轩盈云端,上齐绝顶。亭后是“半崖盘石径,寿藤古木青”,令人心旷神怡。每当秋天来临,山上树叶变黄,小亭掩映其中,“寒亭秋色”应景而生,流传至今。

暖谷,与寒亭同在蒋家山上,相距数十米,是一处经人挖开的天然洞穴。所在之地悬崖峭壁,山高林幽,既使数九寒冬进入山谷,也温暖如春。相传宋朝治平年间,邑尉李伯英到任,登上寒亭,在西向石壁,找到一洞穴,派人挖开拓宽,寻得一个深数尺的山洞。孟春,知县蒋琪游寒亭,邑蔚李伯君陪同,来到寒亭旁不远处的洞穴,感觉这里的气候与寒亭截然相反:有一股暖气迎面扑来,驱走了外面幽泠的寒气,令人惊异不己。李伯英请知县蒋琪命名,命之“暖谷”,蒋琪称这里“虽户外峭寒,其中莫能测,燠如也”。之后,“暖谷春融”便成了江华历史风景名胜。

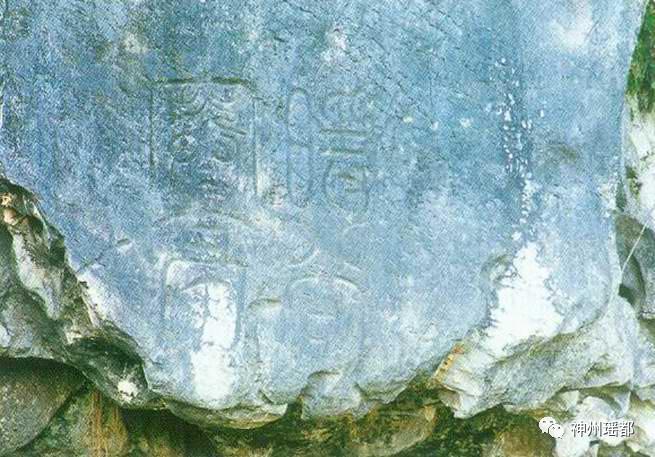

一亭一谷,寒暖相依,春秋同驻。千百年来,寒亭暖谷被视为世上夏日纳凉、冬日避寒的绝妙之地。特别是在唐朝,江华县城迁至沱江老县,当时的东河从蒋家山脚流过,蒋家山景色占据了得天独厚的地理优势。“旦暮景气,烟霭异色,苍苍石墉,含映水木”。寒亭暖谷经元结、瞿令问、蒋祺、李伯君等一干历史人物的挖掘、开发、宣传,一大批文人雅士、达官贵人对寒亭暖谷的人文历史、风景名胜更是情有独钟,先后在寒亭暖谷石山壁上留下了30多方题咏的摩崖石刻,除元结的《寒亭记》外,还有南宋诗人杨万里的《武陵春》、李长庚的《咏空翠亭》、杨万里之子杨长孺作的《题小飞来亭》、李长庚之子李大光的《夏饮寒亭》、江华知县蒋祺的《暖谷春融并序》、蒋子琪的《暖谷铭并序》,京兆游何题写的《空翠亭》、诗人杜汪作的《集杜工部句咏寒亭》、杜汪之子杜子是的《重修寒亭栈道记》、清朝永州知府杨翰的《寒亭》等。

据了解,寒亭暖谷的书法字体:行楷隶篆草俱备;文章体裁:诗词铭赋文齐全。书法石刻时间跨度一千多年,除少数字迹模糊外,大部分字迹仍清晰可辩。“我愿天下无冻馁,有如此谷安生灵”“凭栏眼界不知远,历历水穿幽树来”“惟时有寒,寒不在夏;惟气有暖,暖不在冬”及“风雪江山暮,孤怀谁与论,闲来煨芋火,道味此中存”……。寒亭暖谷不仅风景优美宜人,而且历史文化底蕴深厚,更体现了中国书法艺术和千百年来的人文情怀,不愧为地方历史文化瑰宝。寒亭暖谷,2002年被湖南省人民政府公布为省级文物保护单位,目前正向上申报为“国保”。期待它早日焕发尘封千年的惊艳之美,让世界为之注目。